-

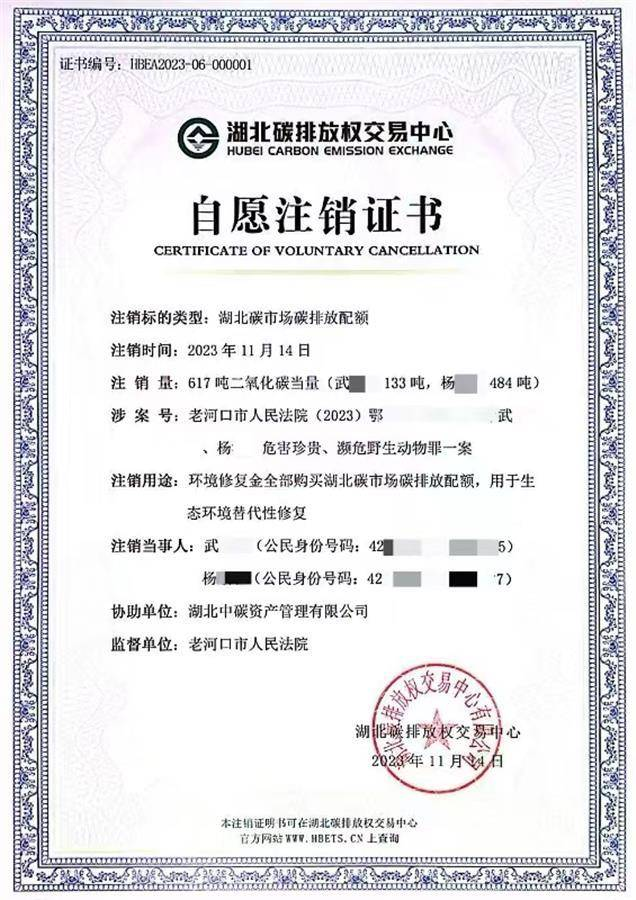

- 湖北日报:湖北首例认购碳配额履行生态修复责任案例落地 12月15日上午,襄阳老河口市人民法院公开审理了一起危害珍贵、濒危野生动物案件。在老河口市人民法院监督下,两位被告人武某、杨某在湖北碳市场购买并注销617吨(价值2.78万元)碳配额,用于修复被破坏的野生动物资源。 据悉,这是湖北省首例实现“以碳代偿”履行生态修复责任的案例,也是湖北碳排放权交易中心、中碳资管公司与老河口市人民法院签署《“双碳”领域创新生态环境司法保护方式合作协议》的首个合作案例。 2022年,武某、杨某共同非法猎捕野生鸟类,造成10只鸟儿死亡,其中4只为国家一级保护野生动物黄胸鹀,需依法承担生态损失赔偿和生态环境修复责任。 今年10月,经老河口市人民法院引导,两位被告人均同意自愿支付生态环境修复资金,购买碳配额进行环境替代性修复。最后,两人在湖北碳市场购买了617吨二氧化碳并予以注销。今年11月14日,湖北碳排放权交易中心出具了自愿注销证书。 老河口市人民法院党组书记、院长程文辉表示,为破解生态司法中长期存在“定了罪、罚了人,但修复难”的问题,老河口法院积极探索“以碳代偿”新模式,同传统的增殖放流、补植复绿科学搭配,构建环境资源修复项目库,为生态修复找到“最优解”。 湖北碳排放权交易中心党委副书记、总经理何昌福表示,湖北碳排放权交易中心将继续发挥碳市场服务生态环境治理的作用,通过制度设计、市场运作和平台建设,丰富生态环境损害赔偿责任的履行方式,通过企业购买碳配额注销或增加碳汇等方式,达到生态环境等量恢复的效果。 2023-12-18 详情

-

- 湖北日报:市民积极打卡“碳索江湖-东湖”绿色低碳宣教点 12月8日至9日,“碳索江湖-东湖(第二站)”绿色低碳宣教打卡活动在东湖绿道举行,近千名市民积极打卡,响应绿色低碳出行号召。 该活动由武汉市生态环境局、武汉市东湖生态旅游风景区文化旅游体育局、武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局指导,湖北碳排放权交易中心和武汉碳普惠管理有限公司共同开展。 活动以湖光序曲、东湖音乐小站、湖心岛三个区域为活动点位,举办低碳骑行、低碳知识普及、垃圾分类打卡活动。游客们通过哈啰单车等低碳出行方式完成三个区域打卡后,在湖心岛领取“武碳江湖”自创IP形象“吨吨鸭”周边奖品,并参加抽奖活动。 点击进入“武碳江湖”小程序,记者看到,骑行中产生的减排量可转存到“武碳江湖”个人账户,用户可在“武碳江湖”商城中兑换盒马购物券、东湖游船优惠券、武汉通乘车卡等商品,覆盖衣、食、住、行、用等生活场景。 武汉碳普惠管理有限公司工作人员介绍,碳普惠减排量将由政府部门备案的方法学计算得出,具备科学性、准确性与权威性,依托区块链技术实现在线实时签发,可用于纪念礼品及消费优惠券兑换、大型活动碳中和或碳市场交易。根据相关算法,一人骑行一公里可产生40g减排量,一人坚持一个月绿色骑行产生的减排量约相当于一棵树一日的二氧化碳吸收量。 今年以来,武汉市广泛开展节能降碳宣传教育,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,将“定向越野+户外寻宝”活动与绿色低碳宣传进行嫁接。今年7月12日“全国低碳日”,“碳”索江湖第一站在北湖街道启动;12月8日 ,“碳”索江湖第二站在东湖绿道启动;后续,“碳”索江湖系列低碳活动将与武汉市各区域、各领域联动开展各具特色的低碳主题活动,持续营造全民参与的浓厚氛围。 2023-12-12 详情

-

- 湖北卫视:湖北在全国率先实现电-碳-金融三市场联通 今天(12月1日),全国首次电-碳-金融三市场的全流程联通在湖北完成。 今天,在湖北碳排放权交易中心,超颖电子提交的绿电抵扣申请正式通过——去年企业购买的1000万千瓦时绿色电力,对应的减排量,将在今年成功抵扣7153吨碳排放。而此前,超颖电子还通过抵押碳配额,享受到了2300万的低息贷款。这也意味着,湖北在全国率先实现电-碳-金融三市场联通。 超颖电子电路股份有限公司公用设备部副经理刘明:“绿电在碳市场抵扣后,每年最多可为我们企业,减少碳排放履约支出30万元。” 每使用1兆瓦时绿电,可减少二氧化碳排放约715.3千克。而电-碳-金融三市场联通的背后,是一系列创新举措的支撑:去年,湖北发出了全国首批电-碳双认证绿电交易凭证;今年11月,湖北省生态环境厅发布通知,企业可凭借绿色交易凭证,对应减排量抵销实际碳排放,打通了电-碳-金融三市场联通的最后一环。 湖北碳排放权交易中心总经理何昌福:“在年初的时候,我们就配合生态环境主管部门,对企业进行碳排放权配额的预发放。” 中国农业银行湖北省分行绿色金融部经理余成:“我们以环境权益为突破口,创新以碳排放权作为质押物,向企业发放了碳排放质押贷款,形成了完整的碳排放权价值的变现。” 电-碳-金融三市场联通,激发了企业使用绿色电力的积极性。在今年的首次绿电交易中,超颖电子和格林美两家企业,与两家发电企业,成交了1亿千瓦时绿电。 国网湖北电力交易中心董事长詹智民:“通过绿色金融政策,向企业发放低息贷款,让企业用上绿电,减轻企业负担。” 湖北能源集团股份有限公司副总经理姜德政:“相当于减少使用标准煤3万吨,减少二氧化碳的排放8万吨,同时我们也获得了的部分绿电环境溢价。” 原新闻链接:https://m.hbtv.com.cn/p/3345509.html 2023-12-05 详情

-

- 中央广电总台国际在线:湖北创新绿色金融支持手段 两家绿色融资企业获“绿色招牌” 11月3日,湖北省绿色融资企业(项目)座谈会暨首批湖北绿色融资企业授牌仪式举行。湖北联投集团旗下武汉光谷环保科技股份有限公司和长江智慧分布式能源有限公司被授予湖北绿色融资企业(深绿)证书,成为首批获评的湖北绿色融资企业。 本次评选由两家企业自主申报,第三方专业权威机构开展实地核查、材料收集并出具评价报告,在湖北绿色金融综合服务平台(简称“鄂绿通”)完成审核并由湖北碳排放权交易中心授予证书。 为加快绿色金融、碳金融体系建设,2023年5月,中国人民银行湖北省分行联合省六部门印发了《湖北绿色融资企业评价指南》《湖北绿色融资企业项目评价指南》(简称“评价指南”),为绿色企业融资奠定了制度基础。中国人民银行湖北省分行货币信贷处处长朱华介绍:“该评价指南打造了全国首个省级绿色评价标准,将绿色产业指导目录所涉及行业总结归纳为五种不同类型并采取不同标准予以评价,为金融机构、市场主体提供了绿色识别支持工具。” 评价指南以“深绿”“中绿”“浅绿”为分级指标,将评价结果挂钩与金融平台的贷款利率、授信额度、贷款期限等内容挂钩,引导金融机构对参评绿色企业(项目)给予多层次、差异化的融资支持政策,从而激励企业加强绿色生产、经营和管理,带动经济绿色低碳转型发展。 湖北联投集团子公司东湖高新集团旗下武汉光谷环保科技股份有限公司是以节能环保、新能源改造技术手段为主营业务的高新技术企业,节能环保、大气治理领域市场占有率排名全国前三。目前,光谷环保正在为全国44个产业园区进行低碳化建设,以节能减排手段服务1万多个企业完成绿色转型升级。 “这块‘绿色招牌’不仅是对我们工作的肯定,也将激励我们加大业务推广布局,以科技创新和智慧化运营助力工业制造业产业链绿色降碳发展。”湖北联投东湖高新集团总经理史文明表示。 “湖北是全国首批碳排放权交易试点省份、全国碳排放权注册登记结算机构落户地,在发展绿色金融、创新碳金融产品上,湖北具有得天独厚的优势。”湖北碳交中心党委副书记、总经理何昌福介绍。 2021年,湖北碳排放权交易中心承建的“鄂绿通”平台正式上线运行,围绕绿色项目识别、评价、融资对接、技术对接、ESG信息披露等“绿色金融”环节提供全流程服务。截至10月31日,平台共有508个项目申报,入驻金融机构达51家,专家库拥有专家99人,融资总额超1500亿元。 碳金融领域,湖北基于碳排放权配额灵活开发金融手段,明确了碳质押、碳回购等业务流程,助力企业盘活碳资产。截至目前,湖北碳市场依托碳交中心累计完成12笔碳质押贷款和碳回购交易,融资总额近7亿元。 湖北宏泰集团党委委员、副总经理,湖北碳排放权交易中心党委书记、董事长吴玉祥表示:“发展绿色金融,是推动产业朝着绿色低碳转型发展的重要手段。湖北碳排放权交易中心将继续推动绿色金融创新,服务实体经济需要,为国家推进生态文明建设贡献湖北智慧和力量。” 2023-11-06 详情

-

- 长江日报:武汉又一家“碳中和银行”网点正式营业 23日上午,民生银行武汉自贸区支行正式开业,这是民生银行挂牌的首家“碳中和银行”网点,也是武汉第4家“碳中和银行”网点。 民生银行自贸区支行的智能迎宾区。通讯员供图 据介绍,该网点既是“碳中和银行”网点,也是智慧银行网点。该网点运用5G绿色低碳智慧银行系统,通过用户视觉体验和操作体验,提高线上业务办理水平,实现无纸化办公,降低碳排放。 走进该网点,迎面而来是科技感满满的智能迎宾区。取消传统的纸制取号,取而代之的是微信扫码取号,手机上能随时看到排队信息。漂亮的虚拟云管家可与用户互动,进行业务指引。多款新型智能机具实现多种业务自助办理,如信用卡智能制卡机能实现即开即用。远程银行沉浸式体验舱能让远在2000公里以外的远程柜员仿佛置身客户面前,为用户提供服务。 民生银行武汉自贸区相关负责人介绍,网点与湖北碳排放权交易中心认可的第三方公司合作,安装了双碳监测系统,实时监测支行运营过程中水、电、天然气的消耗情况,即可得到碳排放权数据。 湖北碳排放权交易中心相关人士介绍,能够挂牌“碳中和银行”的网点,需要接入中心的碳排放监测云平台,并且完成建筑过程和运营双碳中和认证。去年10月至今,接入碳排放监测云平台的银行网点共18家,由湖北碳排放权交易中心正式授牌的碳中和网点有4家,分别为建设银行球场街支行、交通银行太平洋支行、招商银行长江绿色支行、民生银行自贸区支行。 目前,4家挂牌网点均实现了碳排放情况的精细化管理,包括碳排放管理、碳排放监测预警、节能减排工作综合管理等,并将绿色运营理念与碳普惠理念有机融合,构建金融领域的创新型绿色低碳场景,展现各银行绿色低碳可持续发展理念。 2023-10-25 详情

-

- 湖北日报:实时“追踪”企业碳排放 省属企业“智慧能碳数字平台”首发上线 10月20日获悉,由湖北碳排放权交易中心助力湖北联投清能集团精心打造的“智慧能碳数字平台”已首发上线,标志着湖北省属国企中的首个自主研发的建筑能源与碳排放的数字化智慧管理系统投入使用。 该系统以清能集团总部为试点,按照“数字化、低碳化”战略转型发展的要求,结合最新节能降碳技术与产品,通过集成5G、物联网、大数据、人工智能、云计算等先进技术,对集团总部用电、用冷/热、用水等能源资源消耗量进行及时动态数据采集、统计分析后,接入湖北碳排放权交易中心自主研发的碳模块,对清能集团总量碳排放、子系统碳排放实时在线监测,实现从整体到局部的动态碳排放状况建立数据模型,实时显示企业碳排放强度。同时,运用AI算法对超标能耗与碳排放数据进行预警并即时采取节能优化控制。 该系统为建筑的绿色低碳化、数字化改造,提供一个可复制推广、可视可感、可迭代更新的样板工程。后期,湖北碳排放权交易中心还将运用数字技术开展企业碳排放分析核算与可视化监测,实现碳排放管理、碳排放监测预警、节能减排综合管理、用能效率与碳排放效率综合分析、节能与碳排放定期大数据报告等应用,强化对其精细化碳排放管理。 2023-10-24 详情

-

- 湖北日报:坐车骑行获激励 婚礼也能碳中和!绿色消费如何加速变主流 10月3日,“武碳江湖”见证了浙江湖州市民慎先生和李女士的碳中和婚礼。 将宾客住宿安排在婚礼场地附近,步行前往以减少婚礼中的交通碳排放;使用鲜花、再生纸等对环境友好材料;用玻璃、麻布等可循环利用制品代替一次性用品……采取了以上的减碳行为,这场婚礼仍产生了1.32吨二氧化碳当量的温室气体。这对新人通过购买湖北省碳排放权配额(HBEA),以及号召亲朋好友低碳生活并捐赠碳普惠减排量,实现婚礼碳中和。 随着绿色发展理念的深入人心和数字技术的深度赋能,湖北不少消费者在衣、食、住、用、行等领域逐步形成绿色消费行为习惯。绿色消费如何加快迈向主流? 数字技术赋能 激发绿色消费意愿 “武碳江湖”由武汉碳普惠管理有限公司建设,平台依托技术手段和科学算法,将个人日常生活低碳行为轨迹全面量化,市民践行乘坐公交地铁或新能源汽车、租用共享单车、减少一次性用品(塑料袋、纸杯)等低碳行为后获得碳普惠减排量,可用于兑换折扣券、景点门票、免费停车、便民服务、文创产品等,或进行碳中和公益捐赠。 武汉碳普惠管理有限公司董事长刘树介绍,该小程序于今年6月2日正式上线运营,小程序访问量累计超37万次;与武汉300多家有家便利店、200多台“爱回收·爱分类”智能回收机以及公交、地铁、美团单车、哈啰骑行、T3出行等绿色出行场景运营方联动,从消费理念、消费习惯、消费场景等环节推动消费者参与低碳减排。 中百市集水果湖店内,顾客通过扫码可对肉类、蔬菜进行溯源,详细了解食品的生产过程;位于武穴市的运鸿集团推出数字化“碳卡”产品,用户通过消费全生物降解产品形成碳积分可享受定制权益……越来越多企业利用数字技术创新绿色消费场景,激发市民绿色消费意愿。 创新激励机制也是引导绿色消费的重要手段。哈啰单车在汉开展“骑行达人找寻”“哈啰红包车骑行活动”“专属优惠卡券”等多项低碳骑行活动,鼓励市民绿色骑行、文明用车;中石化以抽奖活动的形式鼓励车主消费节能、降碳效果更加佳的产品“爱跑98”汽油。 养成绿色消费行为 推进生活方式转型 “平时很喜欢看书,买二手的更实惠,看完还可以继续回收,不浪费。”在武汉天地壹方南馆多抓鱼二手书行,武汉市民陈雨首次线下买二手书。她表示,线上二手交易平台已成为她购买纸质书的主要渠道,而且她还会在二手平台上售卖电子产品等。 在多抓鱼书行结账处,工作人员向每一位即将离开的顾客介绍,通过其线上平台售卖旧书再卖书可享8.8折优惠活动。该工作人员告诉湖北日报全媒记者,根据在北京、上海、武汉等地经营实体店的经验,许多消费者线下选购时会自带购物袋、小推车。其线上平台上,越来越多老用户会将看过的二手书进行再回收,绿色消费行为习惯正逐步养成。 在品牌的引导和消费理念的转变下,绿色、可持续等环保理念逐渐影响消费者的生活方式。 今年在武汉天地新开业的骑行品牌WeCycle门店,会不定期举办主题活动,一些骑行爱好者会捐赠或置换家里闲置的自行车零部件;在这里维修车辆时,也可以选择其他顾客捐赠或置换的二手零部件来节约成本。 店长介绍,为了方便共享互助,门店还为有共同爱好的消费者建了一个车友群,方便大家一起相约绿色低碳的骑行通勤。 低碳慢行体验城市风情已成为一种新的时尚出游方式。美团单车数据显示,刚刚过去的超级黄金周,全国多地人均骑行里程和时长翻倍增长,武汉骑行人次排名全国前五名,台北路、东湖沿线等区域成为热门骑行路线。 提高产品供给水平 拓展绿色消费场景 绿色消费日益成为人们的主动选择和生活常态。有消费者认为,市面上绿色产品供给不多,消费者选择余地不多;除绿色出行、循环经济等,生活中绿色消费场景也并不多见,因此消费意愿不强。 业内人士坦言,绿色消费作为消费新风尚,还存在一些不尽如人意的地方——人们对到底什么才算是绿色产品、怎样才能购买到真正的绿色产品存在困惑;绿色低碳循环发展的生产流通体系有待健全。 如何为加快形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式创造更好的条件,全面促进消费绿色低碳转型升级? 武汉商学院经济学院副教授梁圣蓉认为,消费者对于绿色产品的需求远大于目前市场供给,绿色消费将成为推动经济高质量发展的新引擎。她建议,从三方面入手,引导消费者自觉践行绿色消费模式。 加强顶层设计。制定和完善促进绿色生产和绿色消费的法律法规,促进形成示范激励机制;进一步优化完善标准认证体系,让消费者更容易分辨出绿色产品和服务,增强绿色消费的合法性和自觉性。 扩大绿色产品供给。引导企业加大绿色产品研发力度,积极研发先进的绿色低碳技术,并通过绿色低碳技术、数字技术的大力推广和转化应用不断降低绿色低碳产品的价格,形成规模化推广,使其能够“飞入寻常百姓家”。 加大宣传引导力度。通过宣传教育引导提升市民对绿色消费的认知,从生产、消费、处置等全过程来考量;采取消费补贴、积分奖励、定点售卖等方式,或建立绿色产品销售区、绿色产品摊位等专业销售渠道,鼓励居民自觉开展绿色采购,积极尝试绿色生活。例如,借鉴社群采购经验,以社区或街道为单位进行试点,定点销售优质绿色产品,逐步培养市民绿色消费习惯。 2023-10-23 详情

-

- 湖北日报:碳金融将迎来爆发式增长 湖北作为同时拥有区域试点和全国“两个”碳市场的省份,碳金融该如何发力? 在10月17日举行的金博会中国碳金融高峰分论坛上,与会嘉宾围绕如何创新发展碳金融支招。 进一步活跃碳市场的需要 广义看来,所有服务于减少温室气体排放的金融制度安排和金融交易活动,都是碳金融。狭义上看,碳金融是指以碳排放权为标的物进行交易的金融活动。 北京大学汇丰金融研究院执行院长巴曙松表示,把碳市场运作以金融产品的形式推出,能够在更大范围内形成激励,以及精细化的匹配风险和收益。 中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥表示,碳金融能够为碳市场提供交易、融资、资产管理等工具,对碳市场形成合理的碳价、提升交易活跃度有着重要的推动作用。 湖北宏泰集团党委副书记、总经理,中碳登党委书记、董事长陈志祥表示,目前全国碳市场主要以交易机制、制度体系建设为主要内容,还处于发展初期,随着全国碳市场交易机制逐渐完善,碳金融将迎来爆发式增长。 湖北构建起碳市场全产业链 湖北是全国碳排放权注册登记结算系统所在地,拥有区域试点和全国“两个”碳市场。 湖北积极开展各类碳金融创新,在全国首创碳基金、碳托管、碳质押融资、碳保险等碳金融产品。 在产业资源集聚上,湖北聚集了全国碳市场账户注册、配额分配、确权登记、资金结算、清缴履约等核心环节。中碳登,统筹管理全国31个省份2533家企业账户,交易系统两年零故障、零中断、零差错;湖北区域碳市场长期保持领先地位,截至目前,湖北碳市场配额二级市场累计成交3.66亿吨,成交额88.99亿元,均保持全国第一。 在创新体系上,湖北将金控平台资本力量与碳市场资源要素相结合,建设具有湖北特色的双碳生态圈。中碳登、湖北碳交中心、中碳资管公司等平台之间良性互动,错位发展,形成全国独有的综合创新、协同创新和体系创新。 湖北正依托中碳登作为全国碳市场数据中枢的优势,不断丰富和完善全国碳定价体系,推动碳产业健康快速发展。 数据显示,湖北已引进汇聚碳领域国内外头部企业100多家,培养高质量碳市场专业人才5000多名,构建碳市场全产业链,打造全国碳交易、碳金融集聚区初见成效。 陈志祥表示,作为省级金控平台的湖北宏泰集团,正围绕中碳登、湖北碳排放权交易中心,打造一个服务于碳金融和碳产业的综合服务机构体系。未来将充分发挥中碳登背靠金控集团的优势,发挥直接和间接融资、双碳基金等优势,在碳服务、碳金融和碳投资领域开展相关探索实践。 像打造光谷一样打造“绿谷” “打造武汉的‘绿谷’。”武汉大学气候变化与能源经济研究中心主任齐绍洲表示,湖北武汉作为中碳登国家碳市场心脏和大脑所在地,是试点碳市场所在地,也是气候投融资试点所在地,要实施一体两翼战略,充分发挥碳市场的核心作用,来推动碳金融服务业和绿色低碳实业良性互动发展。 “要推动六个联动。”他建议,要加强全国和区域碳市场联动;推动新兴产业和传统产业联动;推动涉碳数据和算力联动;推动湖北和国家相关部委产业政策相互联动;推动绿谷和光谷联动;推动政产学研金服用联动。 齐绍洲认为,中碳登犹如“聚绿盆”,不仅能推动武汉能源结构和产业结构优化,更有望促进绿色低碳类的项目、技术、人才、资金流向武汉。要规划相关区域,抓住环保红利期,像光谷带动武汉创新发展一样,打造武汉的“绿谷”。 2023-10-19 详情

-

- 借服贸会平台 2023全球碳市场发展论坛在京举行 湖北日报讯(记者李朝霞、彭一苇、通讯员姜文嘉)助推公平减碳,服务绿色发展。9月3日,2023年服贸会专题论坛“2023全球碳市场发展论坛”在北京举行,为湖北首次在服贸会上承办“双碳”主题论坛。 据悉,该论坛以“助推公平减碳 服务绿色发展”为主题,由湖北宏泰集团、中国服务贸易协会联合主办,湖北碳排放权交易中心、湖北中碳资产管理公司共同承办,旨在加强碳市场的数字化和技术创新,服务绿色低碳产业发展,形成全方位、多层次、多元化开放合作格局,以服务助力绿色低碳产业发展。 在论坛上,中碳质量(北京)标准技术有限公司、中碳教育科技(武汉)有限公司揭牌。 为打造低碳生态圈,湖北宏泰集团正在构建中碳登、湖北碳排放权交易中心、武汉碳清算所(筹)“三位一体”碳市场体系的顶层架构,并设立了湖北中碳资管公司、湖北双碳基金公司及武汉碳普惠公司等机构。围绕碳普惠、碳标准、碳教育等业务,宏泰集团相继投资设立了武汉碳普惠管理有限公司、中碳质量(北京)标准技术有限公司、中碳教育科技(武汉)有限公司。 中碳质量(北京)标准技术有限公司将重点提供“双碳”领域标准制定、合格评定、碳计量、碳认证、碳足迹、碳标签等碳产业链技术服务,探索通过“双碳”领域合格评定“制度所有者”的方式推动科技成果转化应用。 中碳教育科技(武汉)有限公司旨在打造“双碳”领域全国性教育培训服务一体化平台,面向企业和个人提供以“内容+服务+平台”为核心的“双碳”数字化人才战略解决方案。 基于成熟的碳市场建设经验,湖北以碳交易为基础,积极探索碳金融、碳资管、碳普惠、碳教育等衍生服务。论坛还发布了金融机构碳核算报告平台、建筑碳排放监测平台、中碳教育“极光”平台。 金融机构碳核算报告平台为金融机构、市场主体提供高效、清晰的绿色企业(项目)识别支持工具,有助于提升金融支持绿色发展水平。建筑碳排放监测平台依托碳市场核查机制,全面摸清建筑施工阶段碳排放情况,在线计算建筑运行阶段碳排放量,实时监测建筑运行碳中和状态,助力建筑业低碳转型。中碳教育“极光”平台涵盖双碳通识课程内容、碳素养特色课程内容及时代光华所有经管类课程内容,集培训、考核、评价、运用于一体,助力企业双碳人才培养。 论坛上,演讲嘉宾重点围绕国际国内碳市场建设成效、“双碳”领域质量基础设施建设路径、地方产业碳足迹认证、环境评价与企业低碳发展等主题开展经验分享。 据介绍,国家电投集团荆门绿动能源有限公司捐赠的30吨碳配额,让本次论坛实现了碳中和,中碳登予以登记注销。 来自国家级、省级有关部门负责人,央企、金融机构、碳市场支撑机构代表,高校及科研院所相关专家学者等300余人参加论坛。 2023-09-12 详情

-

- 湖北首次在服贸会上举办2023全球碳市场发展论坛 9月3日,在北京国家会议中心,由湖北宏泰集团与中国服务贸易协会联合主办,湖北碳排放权交易中心和湖北中碳资产管理公司共同承办的“2023全球碳市场发展论坛”成功举办。这是2023年中国国际服务贸易交易会的专题论坛,也是湖北首次在服贸会上承办“双碳”主题论坛。本次论坛以“助推公平减碳,服务绿色发展”为主题。 来自国家市场监管总局、住建部等国家部委直属机构,地方政府相关单位,中央企业,金融机构,碳市场支撑机构,高校及科研院所相关专家学者以及新闻媒体代表,共计300余名嘉宾参加了论坛。 在论坛上,演讲嘉宾重点围绕国际国内碳市场建设成效、“双碳”领域质量基础设施建设路径、地方产业碳足迹认证、环境评价与企业低碳发展等主题开展经验分享。 论坛现场,中国计量科学研究院党委书记、院长方向与湖北宏泰集团党委副书记曾庆祝共同为中碳质量(北京)标准技术有限公司揭牌;湖北省生态环境厅应对气候变化处处长张志祥与上海时代光华教育发展公司董事长孙卫珏共同为“中碳教育科技(武汉)有限公司”揭牌。此次揭牌,是湖北加快试点碳市场转型、加快涉碳产业布局,助力实现“双碳”目标的重要举措。 本次论坛上,中国人民银行湖北省分行发布了全国首个省级绿色评价标准《湖北绿色融资企业(项目)评价指南(试行)》,该评价指南通过门槛准入和指标设置,为金融机构、市场主体提供高效、清晰的绿色企业(项目)识别支持工具,有助于提升金融支持绿色发展水平。 湖北中碳资产管理有限公司和中南建筑设计院股份公司联合发布了建筑碳排放检测平台,集建筑碳排放监测、认证功能于一体,覆盖湖北、广东、北京、吉林、河北、重庆、江苏、湖南、福建九个省市。依托碳市场核查机制,从建材生产、建材运输、施工过程三个方面核算建筑施工阶段碳排放,助力建筑业低碳转型发展。 武汉碳普惠管理公司和小象飞羊(北京)科技有限公司联合发布了金融机构碳核算平台,覆盖金融机构自身运营碳核算和投融资活动碳核算两大功能模板,助力金融机构识别碳排放分布、摸清碳资产家底。值得一提的是,该平台作为武汉碳普惠综合服务的重要平台,已同步亮相于中国国际服务贸易交易会湖北省展区。 中碳教育科技(武汉)有限公司和上海时代光华教育公司联合发布了“极光”数字化学习平台,集培训、考核、评价、运用于一体,拥有电脑、APP和微信小程序三端入口;拥有3000多门课程,涵盖双碳通识课程内容、碳素养特色课程内容。通过“内容+服务+平台”三位一体助力企业双碳人才培养,深度提升企业双碳学习效能。 湖北宏泰集团党委委员、副总经理,湖北碳排放权交易中心党委书记、董事长吴玉祥介绍:“湖北碳排放权交易中心致力于建设服务全系统、全产业和全场景的碳市场基础平台。通过举办本次论坛,旨在加强碳市场的数字化和技术创新,服务绿色低碳产业发展,形成全方位、多层次、多元化开放合作格局,以服务助力绿色低碳产业发展。(姜文嘉) 2023-09-05 详情

快速通道

友情链接

入市指南

入市指南 网上开户

网上开户 客户端下载

客户端下载